提到 AI,你會想到什麼?想到現在市面上的各式 AI 工具?還是想要一個 AI 助理?公視希望可以應用 AI 技術,擴大公共服務範疇,在 2023 年起以建置臺灣手語語料庫與提供 AI 應用服務為目的,評估國內外各式技術,於 2024 年中確認應用工研院資通所的AI技術,將臺灣手語語料庫根留臺灣。經過一年多的努力,公視 AI 手語氣象主播預計於 9 月底與大家見面。

雙語環境中培養 AI 手語主播

公共電視和工研院,就像 AI 主播的父親、母親,提供他成長的養分、設計它學習的方法,以及決定他的外觀。匯集眾人心血結晶而誕生的 AI 氣象主播誕生後,面對的第一個課題就是學習。公視手語新聞身為她的語言老師,提供大量語料,讓她在雙語的環境下長大。我們要讓她學習華語跟臺灣手語,還得知道如何把文字從平面化為立體。

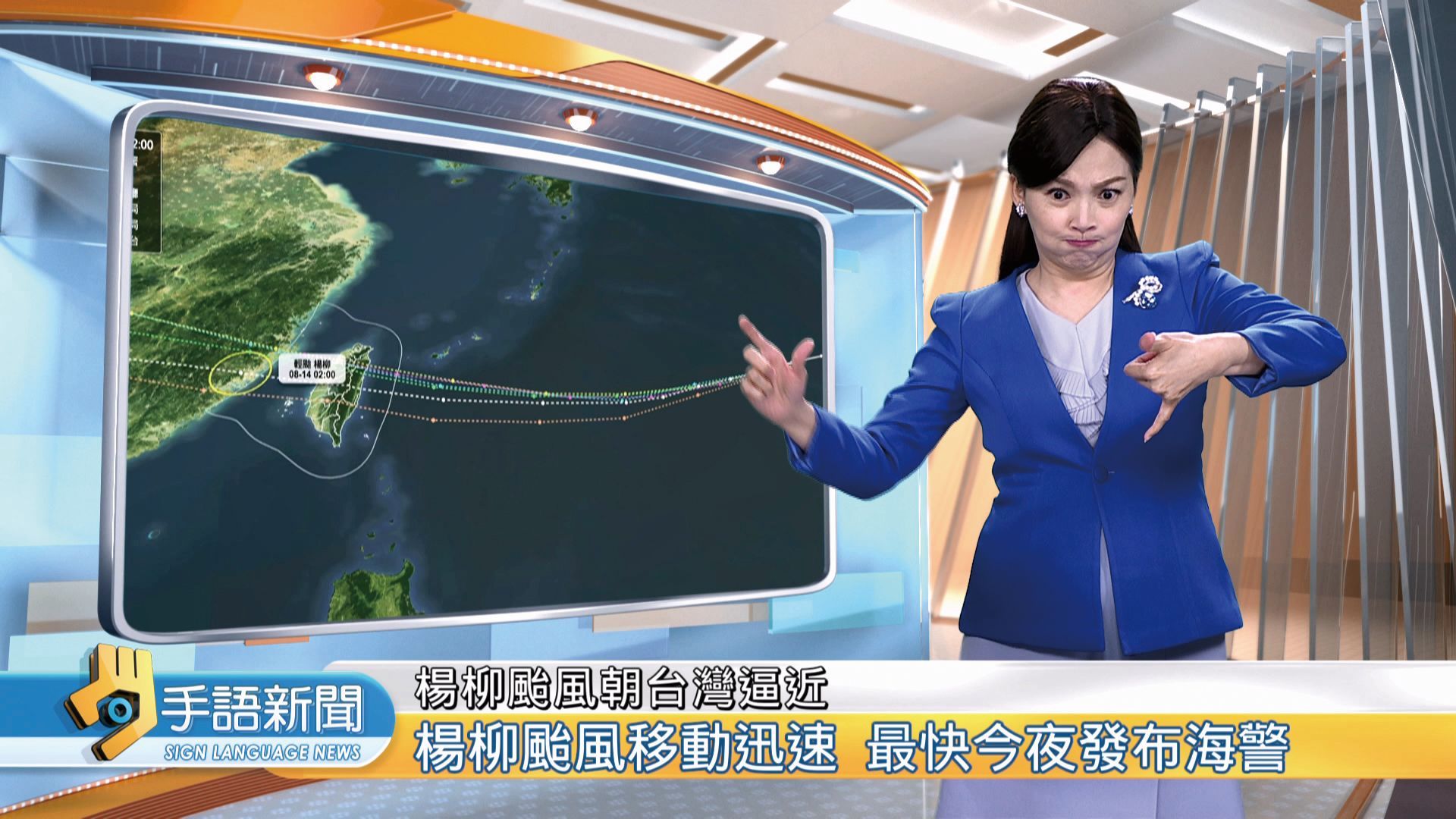

聽覺語言是線性的,我們一次聽到一個字,這些文字在腦中組成意思。而手語是視覺語言、立體的,是用雙手及表情同時展現移動的方向、不同物體的關係。像是:「有颱風生成,預計下週一最接近臺灣。」手語就要比成:「雲匯集╱變╱颱風,下週一,左手同時比出臺灣的形狀,右手做出颱風的樣子,往臺灣的方向靠近。」同時還要補充華語中沒有的資訊――颱風從哪一個方向來,這樣手語才比得出來。

學步中的新生 AI 主播未來可期

手語中有些詞彙是靠動作的力度大小及表情,例如下小雨,就是下雨的動作比小一點,大雨,就是下雨的動作比大一點,並沒有明確的「大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨」的比法,所以得和手語顧問們、聾人演示者開會討論出一個最大公約數的表達方法。同時,公視也建立臺灣手語資料庫,為將來打好基礎。

這個新生的 AI 手語氣象主播,雖然看起來像大人,但其實還是個寶寶,他學會了所有颱風的名字、臺灣鄉鎮地名、氣象用語的比法,也看過公視手語新聞與氣象署的手語播報;但是說得好不好、順不順,能不能讓人看懂,還有待檢驗。他的老師們會持續教導他,讓他越學越多、越學越好。也相信有了一個領域的經驗,未來拓展到其他交通、體育等其他公共服務的領域,能夠更順暢一些。

AI 手語服務由播報氣象打頭陣

公視 AI 手語主播是擬真人設計,目前已有一位女主播和一位男主播,仍不斷地精進微調中,就像大家出門前要精心打扮,公視 AI 氣象主播上線前也是要做足準備。未來 AI 手語主播也會透過社群平台、YouTube,以及公視頻道多個平台與大家見面並舉辦活動,請觀眾多多給予支持鼓勵。

公視期待未來能利用 AI 科技提供聾人朋友更多元、更即時的手語服務,LOGO 的左右環握設計,代表公視期許藉此逐步實踐資訊與文化平權,促成聽聾友善的共好社會。就讓公視AI 手語服務由播報氣象出發,同步建置臺灣手語資料庫並逐步拓展應用領域,踏實地一步步往目標前進! Let'sGo!!